こんにちは! 家族旅行大好き、陸マイラーのひかパパ(@zaitech_net)です。

11月に仕事で長崎市に行く機会があり、オフの日に軍艦島(正式名:端島)に行って来ました!

世界遺産に登録されたり、映画など様々な作品の舞台にもなったりと認知度抜群の軍艦島。

ボクの祖父が長崎の別の島の炭鉱夫だったということもあり、一度は行ってみたい、しかも最近は建物の崩落が顕著ということでなるべく早く行きたいと思っていたので、良いタイミングでした。

そして今回初めての訪問で島に上陸できました!

というわけで、今回は家族旅行ではありませんが軍艦島ツアーの模様をお伝えします!

ひかパパ

ひかパパ

ネタバレを含みますので現地に行く予定のある方は閲覧注意でお願いします!

目次

軍艦島ツアーは事前予約必須!

軍艦島ツアーは複数のツアー会社から好きな会社、時間帯を選んで予約できます。

とにかく人気が高く、かつお値段もそんなに高くないので1ヶ月以上前に予約することをオススメします。

長崎市内から船が出ていますので、市内観光と併せて巡ることもできます。

今回ボクが選んだのは「軍艦島コンシェルジュ」というツアー会社。

- 船(ジュピター)が大きいので航走が安定

- 大浦天主堂など長崎市内の観光地からアクセスが良い

- 軍艦島デジタルミュージアムも面白い

- ツアー中のガイド(説明)が凄く面白かった

- 船上から島の裏側も観れた

- スタッフさんの対応が丁寧だった

お値段は一番安いスタンダード席、デジタルミュージアムのチケットと上陸料含めて5,310円でした。

スーパープレミアムとプレミアムという上位チケットだと眺めの良い2階席(指定席)に座れますが、スタンダード席でも早めに当日受付をすれば眺めの良い席に座ることはできますし、軍艦島に近づいた時は後方デッキに行けて、そこで島を眺められるのでボクは大満足でした。

どのツアー会社も午前中1回、午後1回になっています。

島への上陸の為の停泊ができるのが1度に1隻なので、各社で時間をずらして運航してるのだと思います。

所要時間は軍艦島コンシェルジュのツアーで2時間40分程でした。

当日はデジタルミュージアムで受付

事前に予約している場合でも受付は軍艦島デジタルミュージアムで行います。

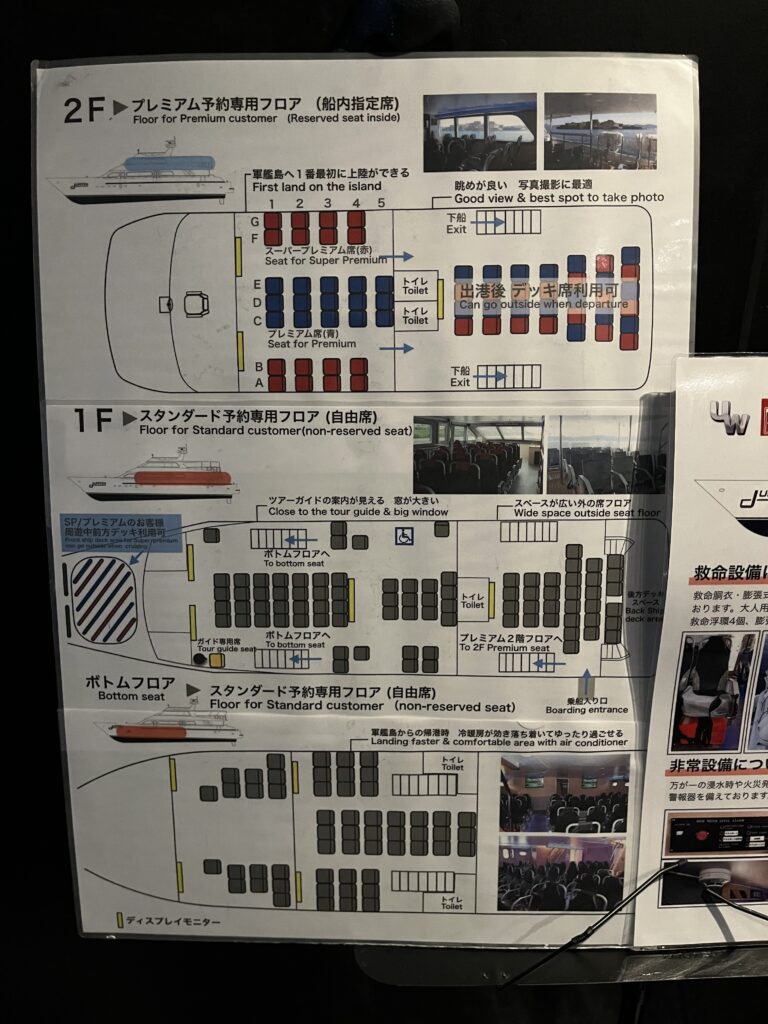

乗船の順番は、上位チケットのスーパープレミアムとプレミアム席が優先(座席指定)、その後に自由席のスタンダード席となっています。

場所は大浦天主堂の近く、路面電車でも行けます。

専用の駐車場はないので、車の場合は近隣のコインパーキングを利用します。

受付を済ませた後は、集合時間まで館内を見学しました。

写真はこれ一枚しか撮影しなかったのですが、3フロア(か4フロアだったかなぁ?)くらいにわたって様々な映像、展示が盛りだくさん。

事前知識ゼロでもここで30分~1時間過ごせば、軍艦島ツアーの予習はバッチリです。

ボクが一番面白かったのは炭鉱夫が炭鉱の中をどのように移動していたかを見せてくれる映像。

上陸できても炭鉱の中を見れるわけではありませんので、炭鉱の現場を見れて面白かったです。

軍艦島コンシェルジュはどの席が良い?

そしていよいよ乗船の集合時間。

今回ボクたちを軍艦島まで連れてってくれる船がこちらの「ジュピター」。

船のことは全く分からないのですが、航走が安定していて着岸もしやすい仕様のようです。(事実、軍艦島への往復中、他船の航跡で2度ほど揺れた以外はほとんど揺れを感じることもなく、船酔いの心配も不要でした。)

ジュピターは3層構造になっていて、最上階の2Fはスーパープレミアム席とプレミアム席。

2F席はかなり視点が高いのでどの席も視界良好でしょう。

スタンダード席は1Fとさらに下のボトムフロアの自由席になります。

今回受付開始後10分くらいで受付しましたが、それでも番号は70番台、乗船したところ既に1Fの後方屋根が無い席と前方のサイドの席は埋まっていて、1Fの中央後方寄りの席に着席しました。

ボトムフロアは1Fよりさらに視点が下がるので視界がどうなのかやや心配なところです。

ひかパパ

ひかパパ

スタンダード席の人はなるべく早く受付を済ませましょう!

ジュピターに乗っていざ軍艦島へ!

乗船が終わると本日のガイド役、長年長崎の研究をされているという浜口さんが登場。

1Fでガイドをされますが、各フロアにモニターがあり、スライドなどは共通で見れるようになっているようです。

このガイドやスライドは著作権の関係で撮影、録音NGとのことでした。

準備が終わるといよいよ出航、軍艦島へのツアーが始まります!

長崎港から軍艦島までは約40分、軍艦島に着くまでの間、島のことはもちろん、長崎の世界遺産や歴史の紹介もありました。

長崎港には三菱重工の長崎造船所がありますが、こちらは太平洋戦争当時「戦艦 武蔵」を建造していた場所。

全長263メートルという超巨大建造物なのに国家機密なので市民にも気づかれないように建設、竣工するのは相当難儀だったそうです。

こちらの白い教会は神ノ島教会堂。

現在は陸続きになっている神ノ島ですが、江戸時代の禁教当時、キリシタン達が潜伏していた地なんだそうです。

ひかパパ

ひかパパ

歴史に疎いボクにも分かりやすくめっちゃ楽しい!

軍艦島のことについても沢山教えてもらいました。(一週間でかなり忘れましたが・・・)

よくある話は後述しますが、特に印象に残ってるのは「トーマス・ブレーク・グラバー」のこと。

長崎市内観光の定番のひとつ「グラバー邸」、そのグラバーです。

かの坂本龍馬に資金や武器などをサポートしていた人、くらいのことはなんとなく聞いたことがあったのですが、この方実は軍艦島の炭鉱の開発にも絡んでいたのです。

軍艦島、正式名称「端島」の「端島炭鉱」を本格的に開発したのは三菱ですが、その三菱が最初に買収したお隣の高島炭鉱を経営していたのがグラバーだったのです。

スコットランド出身のグラバーは蒸気機関車を日本に持ち込みましたが、石炭の採掘方式も日本に導入し、日本の近代化の一役を担っていたのです。

三菱の創始者、岩崎弥太郎との親交もかなり深かったそうで、岩崎邸で行われた日露戦争の戦勝祝賀会に岩崎弥太郎、東郷平八郎らと共に写っている写真も見せてくれました。

ちなみに岩崎とグラバーがつくったビールの会社「ジャパン・ブルワリー・カンパニー」は後の「キリンビール」というわけで、龍馬伝を見たことのないボクは今更にして「グラバーさん、すごいお方じゃん!」となったのでした。

ついに見えた軍艦島!!

さてとっても楽しいガイドを聴いていたらあっという間に軍艦島近くまで来ました。

ひかパパ

ひかパパ

生で見てさらにテンションが上がります!!

下の写真左の方に他の船が泊ってるのが見えると思いますが、あの船が離れるまで上陸はできません。

というわけでまずはぐるっと回りこんで(桟橋から見て)島の裏側を見せてくれました。

実は上陸しても見られるのは島のほんの一部分、裏側を観られるのはこの瞬間だけなのです。

そしてこの時はスタンダード席の人もデッキに出ることが許可されます。

こんな感じで島の裏側には島民が暮らしていたアパートがびっしり。

東京ドーム1.4個分の面積しかない軍艦島。

最盛期の1960年に約5,300人が暮らし、当時の東京都の9倍もの人口密度だったそうです。(ガイドの浜口さんが計算すると実際には18倍だったとか・・)

土地が狭いのでとにかく縦に居住スペースを作るしかなく、こんな感じのアパートを沢山作るしかなかったんですね。

島には保育園、学校はもちろん、映画館やパチンコ店などなんでもあったそうです。

31号棟には、鉱員が暮らし、共同浴場、郵便局、理髪店もあったそうです。

部屋のサイズはアパートによっても違うそうですが、狭いところだと6畳の和室一間、風呂トイレ共同みたいな生活だったようで、プライバシーも何もあったもんじゃない生活をしていたのだろうと想像できます。

「軍艦らしく見えるスポットにも行きます」とのことで、その名の通り軍艦に見える写真も撮れました!

軍艦島は軍艦「土佐」に似ていることからその名が付いたとのことです。

ひかパパ

ひかパパ

目に見えるものが現実のものとは思えなくて、何とも不思議な気持ちになりました

そんな感じで島の周りを見た後はいよいよ島に上陸!

軍艦島に上陸できました。感無量!

島への上陸率は長崎に住む方に聞いたところだいたい半々くらいとのこと。

少し前に長崎市によって上陸できる基準が設けられ、波が少しでも高いと上陸できないことになったそうです。

ガイドの浜口さんもこの日は久しぶりの上陸とお話されていました。

上陸して見られるのは島の南西側のみで、全体のほんの一部。

こちらは島の東端にある端島小中学校。倒壊しないのが不思議なくらいボロボロです。。

建物左側は体育館、建物の裏側にはグラウンドもあったそうで、いくら島が狭いとはいえ子供たちには運動してもらいたいという想いがあったということでしょう。

建物手前の支柱は製炭を貯炭場に運ぶベルトコンベアを支えていたものだそうです。

こちらは三菱の職員が暮らしていた社宅。

鉱員と職員は暮らすアパートが違っていたようですね。

そして職員が暮らす住宅は高台、オーシャンビュー、幹部用の部屋には唯一室内風呂があった。

軍艦島は炭鉱、つまり石炭を掘る為にできた人工島ですが、肝心の石炭は海底奥深く、地下600メートル以上、最も深いところでは1キロメートル以上までいかないと採れなかったそうです。

というわけでその地下深くまでは東京スカイツリー並みの高さのエレベーターとさらにそこからトロッコのようなもので移動していたわけですが、エレベーターがあった建物は既に倒壊済み。。

そこへの桟橋が写真一番右の建物、第二堅抗入坑桟橋跡だそうです。左側の改修中の建物は総合事務所。

エレベーターは落下と変わらない速度で降りて行き、地下の作業場は摂氏30度以上、湿度95%という蒸し風呂状態、お弁当を持っていっての一日作業、地上に戻ってきたときには体は真っ黒という状態ですから、いかに炭鉱の仕事が過酷な仕事だったかが伝わってきます。

重労働かつ危険な仕事な代わりに給料は相当良かったようで、高卒初任給が6万円だった当時端島炭鉱で働いていたとある方は20万円ももらっていたそうです。

軍艦島は世界文化遺産である「明治日本の産業革命遺産」のひとつですが、厳密には世界遺産は岸壁(石組)と海底坑道のみだそう。

えっなにそれ!?と思ったのですが、明治時代に造られたものがこの世界遺産の対象だから、とのことでした。(マジ??)

ともあれ、軍艦島(端島)は元々小さな岩礁だったそうで、つまり土地という土地は無く、埋め立てを繰り返すことで今の形になったそうです。(面積は当初の3倍に!)

島の周りは先ほどの写真の通り岸壁で覆われているわけですが、この岸壁が高波から島を守るのに役に立っていたそうです。

それでも大きな台風の時はこの岸壁を遥か超えて波は来るし、強風は吹くはで、相当厳しい環境だったとか。

それでも島の人たちは台風を怖いと思ってなかったそうで、一体どれだけメンタル強かったんだと思ってしまいました。

こちらが見学可能な最も奥の場所にある30号アパート。

日本最古の鉄筋コンクリート造の高層アパートだそうです。

いやもうこれほんとに今にも崩れそう。。

当時家庭用のテレビが3~6万円ということで炭鉱の仕事をしていれば余裕で買えてしまうので、島の皆さん三種の神器と呼ばれたテレビ、冷蔵庫、洗濯機を持っていらっしゃって、カラーテレビの普及率10%の時代に島内の普及率は100%だったそうです。

日本の近代化を支えた端島炭鉱

とそんな感じであっという間に島の見学も終わり、船に戻りました。

端島では1810年(文化7年)に石炭が発見され小さな採掘が行われていました。

その後三菱石炭鉱業が10万円で島を買い取り、本格的な海底炭鉱として1891年(明治24年)に開業。

そこから閉山する1974年(昭和49年)までの83年間で採掘した石炭は約1,570万トン。

端島炭鉱で採れる石炭は粘土が高く品質が良いため、八幡製鉄所のコークスとして使用され、日本の近代化に貢献。

1964年におきた坑道の自然発火事故でそれまで採掘していた区域の最深部が水没し大半使えなくなってしまいます。

翌1965年に三ツ瀬区域と呼ばれる島から約4km離れた沖合の海底を採掘するようになったものの、1970年代の石炭から石油へのエネルギー政策の転換により廃業、閉山となりました。

閉山となった1974年1月から3ヶ月後の4月、最後の島民も島を離れ無人島となりました。

端島炭鉱は日本国内の炭鉱で唯一黒字で終わったそうです。

それから今年で48年。

島の栄枯盛衰とそこで働き暮らしていた人たちに思いを馳せながら、長崎港へと戻りました。

おしまい。